No ano em que a Antena 3 celebra os 40 anos do movimento punk, falamos também dos objetos que marcaram esta subcultura.

Ao longo de uma semana, olhamos de frente para os símbolos do punk.

Uma estética para recordar em dez momentos.

Criadas na Alemanha, em 1946, as botas Dr. Martens – particulares na fisionomia, no peso e na resistência – estavam ligadas à função militar e foi só em 1960 que receberam, efectivamente, o nome de Dr. Martens.

Na altura, representavam uma camada social do Reino Unido nos anos 70 – mas rapidamente se transformaram num modelo do design contemporâneo. Aos operários ou aos estivadores – que usavam estas botas militares nas suas funções, juntavam-se, a partir da década de 70, os rebeldes, os marginalizados e os punks do planeta.

Sem nunca gastar dinheiro em marketing, as botas Dr. Martens correram todos os cantos de uma subcultura que ainda hoje, não esquece o peso literal que este objeto trouxe à cultura popular. Com biqueira de aço, cano alto e a etiqueta amarela na costura, são reconhecidas no mundo inteiro e no mundo inteiro associadas ao punk.

São excêntricas, ousadas, provocadoras. São kinky, trashy e uma das bandeiras da cultura do Do It Yourself. Estão desde o início dos tempos associadas ao sexo, ao erotismo e à sedução, e merecem, há muito, lugar de destaque em qualquer guarda-roupa.

De Roland Barthes à Madonna – há referências, hábitos e comportamentos ligados a este acessório tão simples, que teve origem…nas redes de pesca. De facto, desde os cabarets dos anos 20, às pin-ups dos anos 50, as fishnets sempre estiveram ligadas à sensualidade, ao erotismo e à provocação – e sempre no elogio do feminino.

Depois, o repto tornou-se subcultura e as fishnets ganharam uma dimensão ainda mais subversiva. A partir dos anos 70, as meias de rede tornaram-se ainda mais importantes e começaram a mostrar-se, sem pudores, ao mesmo tempo que surgiam ainda com mais buracos rasgados – numa ode ao DIY. Ao mesmo tempo, pioneiros da moda punk inglesa, como Vivienne Westwood, utilizavam-nas nas passerelles e nas lojas.

E se hoje, 40 anos depois, voltou a moda das fishents – façamos então uma homenagem a quem nos mostrou que as mulheres – quanto mais punk, melhor.

Homens e mulheres – todos punk, todos em moicano, de todas as cores. Para além do típico moicano – uma crista perfeita no topo da cabeça, com o cabelo rapado em ambos os lados – há versões para cabelos compridos e que consistem no processo inverso. Depois disso, versões ainda para o cabelo em forma de estrela – ao género da estátua da liberdade (os chamados liberty spikes), onde em vez de crista, há espinhos na cabeça esculpidos com cabelo.

Há várias formas de espetar o cabelo e há de tudo para provar que só tem um cabelo punk quem merece tê-lo: para aguentar um moicano – há quem use gel, cera, sprays… produtos capilares normais… mas havia quem o fizesse através de soluções com açúcar, gordura de bacon aquecida ou gelatina.

A origem do símbolo, é bem remota – mas nada aleatória. A história dos cabelos punk vai beber à cultura indígena dos povos moicanos. Os índios faziam exatamente a mesma coisa: uma crista no topo da cabeça. mas em vez de o raparem o cabelo restante, o processo exigia mesmo o arranque dos cabelos laterais – numa exibição de liberdade e de contra-ocupação.

É caso para dizer “don’t touch my hair”.

As correntes são, ainda hoje, símbolo do movimento punk. Usadas nas carteiras, por exemplo, foram popularizadas pelos primeiros punks nos anos 70 e representavam um elemento de segurança contra potenciais assaltos. Mas a verdade é que havia também quem usasse correntes ao pescoço.

Os chockers – ou gargantilhas em português, são mais um exemplo do DIY, em mais uma apoderação de um objeto banal como acessório de moda. A história das gargantilhas vai até ao Antigo Egipto, onde, feitas de ouro, simbolizavam o afastamento de más energias.

Mas correntes e gargantilhas funcionavam também em sintonia com os famosos picos ou tachas de metal, que eram aplicados em todo o lado: nos soutiens, nos casacos, nas calças rasgadas, nos cintos, nas orelhas… e até nos próprios chockers, claro. Com origem em antigas formas de fazer armaduras de guerra, a pele e o metal eram usados, também, como um sistema de auto-protecção.

Nascia assim um movimento que não só proclamava valores de contra-sistema e provocação, como elogiava a liberdade no apoderamento de todos os acessórios possíveis que representassem esses mesmos valores. Mais importante, não esquecia a auto-protecção implícita na semiótica desses objetos.

Não é por acaso que no videoclipe de “God Save the Queen”, de 1977, as t-shirts dos Sex Pistols aparecem rasgadas – claro, como se quer – e presas por alfinetes. Para Johnny Rotten não era sequer um acessório dispensável – era preciso manter a roupa mais ou menos no sítio.

Mas numa dimensão claramente oposta ao seu propósito inicial, os alfinetes-de-ama tornaram-se objetos usados não só nas roupas, como nas orelhas, sobrancelhas, no nariz.e outras partes do corpo igualmente preparadas para receber piercings caseiros.

É mais um caso de DIY: cada um faz os seus piercings – mesmo correndo todos os riscos consequentes de um furo feito com alfinetes. Richard Hell, um dos pioneiros do visual punk, foi importante divulgador da tendência – e inspirou os próprios Sex Pistols.

Já em Portugal dos anos 70, Zé Pedro, dos Xutos e Pontapés, era exemplo de dedicação: andava de alfinete posto na boca, na bochecha. Um símbolo da liberdade individual e colectiva, num gesto de provocação rebelde e anti-conformista.

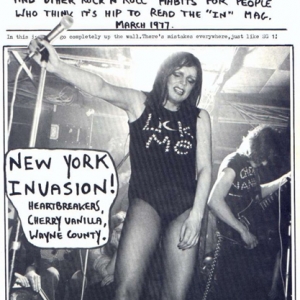

Eram publicações não profissionais e não oficiais – e começaram a ter importância cultural nos anos 20, na altura entre os fãs de ficção científica, mas o fenómeno tornou-se gigante nos anos 70 e 80, principalmente no Reino Unidos e nos Estados Unidos da América.

Enquanto espaço representativo de liberdade e de exposição de ideias, as fanzines punk traziam várias ideias importantes: não só a continuação do modelo ‘Do it yourself’, como procuravam alimentar a imaginação e a criatividade, ao mesmo tempo que procuravam a criação e consolidação de um sentido de comunidade.

Uma das mais marcantes fanzines – e a primeira a ser fotocopiada no Reino Unido, foi criada por Mark Perry, em 1976. Chamava-se “Sniffin’ Glue”, era em formato A4 e nasceu depois depois de Perry ter visto um concerto dos Ramones em Londres.

A ideia passava, naturalmente, por provocar e ter uma reacção, através de um meio de comunicação alternativo aos media.

Em 1928, dois filhos de imigrantes russos, Irving e Jack Schott – os mesmos que tinham procurado criar um casaco diferente, que fosse impermeável, nos anos 10, em Nova Iorque – desenharam o famoso “Perfecto”: um casaco preto, de cabedal, com bolsos laterais, cinto e um decote em v – e que rapidamente veio a ser usado por motociclistas.

Em 1953, Marlon Brando usou esse mesmo casaco no filme «The Wild One» e décadas depois, os Ramones também. Nascia um novo objeto de culto.

Transversal e omnipresente, sem nunca perder o seu lado subversivo, o casaco de cabedal tornou-se um símbolo da estética punk e era apoderado para ser trabalhado. Punks de todo o mundo juntavam-lhes tachas e picos de metal, correntes, estampados, patches com as bandas preferidas, símbolos, slogans políticos ou mini-manifestos.

Era uma espécie de segunda pele – protetora e provocadora, bem ao jeito de ‘77. Não foi por acaso que Sid Vicious escreveu que queria ser sepultado de calças de ganga, botas e com o seu casaco de cabedal.

O Rock Rendez-Vous (RRV) apareceu no antigo cinema Universal, no número 175 da rua da Beneficência, em Lisboa – e rapidamente se tornou um mito.

Foi a partir de Dezembro de 1980 que serviu de rampa de lançamento para muitas bandas nacionais e orgulhava-se de ser um palco com capacidade para aguentar a fúria das guitarras e as baterias viciantes. Recebeu mais de 300 grupos e artistas, organizou cerca de 1500 concertos e trouxe uma nova vida em Portugal para o rock, o punk e o pós-punk. Foi também, aqui, neste lugar, que aconteceram muitas das gravações alternativas feitas por bandas portuguesas.

Em sintonia com o ideal DIY – era fundamental trabalhar numa alternativa à indústria musical e aos media. E isso importava muito para esta relação simbiótica entre espaços e pessoas. Para o movimento punk, importante assumir uma demarcação de espaços sociais, mas por outro lado, era imperativo manter um sentido de comunidade. Nasciam novos lugares de culto que eram símbolos de novos espaços alternativos – como a Feira da Ladra, em Lisboa.

Na capital, era apenas uma das feiras livres que a partir da década de 70 começava a ser um espaço onde não só se evidenciava a música que estava à margem, como os objetos, roupas e acessórios que faziam parte de um menu punk que construía uma identidade indiscutível. Mas a estes sítios juntavam-se tantos outros. Também a feira da Vandoma, o bar Oceano ou o famoso Louis Armastrondo, na Ribeira do Porto foram símbolos da estética punk em Portugal.

No final da década de 70, a música em Portugal vivia ainda da ressaca revolucionária de 1974 e a rádio portuguesa tinha, no geral, uma programação muito centrada na música de intervenção. Mas existiam excepções – como sempre, para confirmar a regra. Era na rádio, no programa Rotação de António Sérgio, que desde 1976 se ouviam ecos de que algo diferente estava a acontecer. Foi com ele que as novas gerações se transformavam e foi também com António Sérgio que a semente do punk foi plantada em Portugal. A rádio foi um dos seus veículos, mas foi em 1977 que, para combater o conformismo da indústria musical da altura, surgia uma colectânea chamada Punk-Rock/New Wave ’77, editada pela Pirate Dream – um projecto do qual António Sérgio fazia parte.

Entre outras bandas punk rock, no alinhamento desta colectânea, pela primeira vez, havia Sex Pistols, Motörhead ou outras bandas punk à descrição para quem quisesse ouvir vezes sem conta. O disco teve pouco mais de 400 cópias – cópias essas que desapareceram rapidamente do mercado, sendo até destruídas, na sequência dos vários processos judiciais que puseram em causa a legalidade da obra.

I Wanna be Free, dos Rings era a primeira música do disco: num país de bons costumes, chegou-se à frente quem sabia que um dia, o punk, de uma maneira ou de outra, havia de se fazer ouvir – em liberdade e a alto e bom som.

No final da década de 70, despontava a cena punk em Portugal – e que através do ideal DIY procurava novas formas de ação e emancipação. Havia poucas mas algumas certezas: num país maioritariamente fechado a novas tendências culturais, era preciso violentar o sistema! Estava dado o mote para a gravação do primeiro disco punk em Portugal: Os Aqui d’el Rock gravavam em 1978 o single “Há que violentar o sistema”, acompanhado de vídeo e num disco com o mesmo nome.

Nascidos e criados em Lisboa, diziam-se estudantes sem grandes esperanças em coisa nenhuma. Zé Serra, Fernando Gonçalves, Alfredo Pereira e Óscar Martins – os quatro Aqui d’el Rock, não se assumiam como um conjunto punk – mas também não precisavam – a sua música e atitude falavam por eles: a primeira guitarra de Fernando foi construída por ele mesmo, adquiriam materiais em segunda mão, recuperavam e reciclavam o que podiam e alugavam qualquer espaço onde coubessem para ensaiar.

Foi o barulho e as queixas dos vizinhos, num Portugal de gente bem comportada, que fizeram deles a mudança que precisávamos. Hoje, quase quarenta anos depois, são donos de um disco que é símbolo da mudança. Como inspiração para outras bandas e projetos nacionais, estiveram na vanguarda em diferentes formas de estar, de pensar e de agir. E hoje, quase quarenta anos depois, só podemos esperar que o futuro continue a ser sempre assim – na linha da frente da diferença, da evolução e da transformação.