“Já houve quem me tenha dito que quando ouvem a minha música sentem que estou a dizer que vai ficar tudo bem. Que mais posso eu querer, enquanto artista?”

Todas as salvações são necessárias. Não podemos contar só connosco, por muito que desejemos. Precisamos sempre de ir em busca de formas de redenção. Music For The Age of Miracles é a proposta que nos chega dos britânicos The Clientele, de Alasdair MacLean, que regressam aos trabalhos de estúdio depois de um interregno de sete anos. Foi preciso um milagre para este regresso? Talvez, se entenderem um acaso muito grande como um milagre. Alasdair admite que já não tinha coisas para dizer — enquanto Clientele, obviamente, já que o britânico lançou, entretanto, discos no projeto Amor de Días e escreveu livros. Mas o milagre do reencontro com um amigo de há muitos anos, que, vai-se a ver e morava três ruas abaixo de sua casa, fez despertar novas ideias. Conversámos com Alasdair sobre o ímpeto de reunir a banda que formou no início da década de 1990, sobre a ideia de criação como se fosse um constante “atirar de dados” e sobre este eventual “duplo seis” que é Music For The Age Of Miracles.

Passaram sete anos desde o último trabalho de estúdio dos The Clientele. O que aconteceu durante este tempo? O que estiveste a fazer?

Bem, durante estes sete anos fiz três discos com os Amor de Días; escrevi um livro e comecei um trabalho a tempo inteiro, que foi cuidar de um pequeno fã que tenho lá em casa. Puxa vida, que estive mesmo ocupado. Mas a razão para os The Clientele pararem de fazer discos foi porque senti que já não tínhamos mais nada para dizer. Senti que tínhamos um bom corpo de trabalho e as pessoas podiam ir ouvi-los, se quisessem. Já tinham ouvido falar de nós. Era altura de seguir em frente e fazer coisas diferentes. Depois, e essa foi a razão para fazermos outro disco de Clientele, foi porque senti que, de certa forma, poderíamos inovar e fazer algo novo.

O que é que começaste a sentir que tinhas para dizer?

Dei de caras com um velho amigo, chamado Anthony Harmer, com quem eu costumava tocar guitarra há muito tempo, quando eu tinha 15 ou 16 anos, muito tempo antes de haver The Clientele. Ele era um músico muito bom, mas não conseguíamos trabalhar juntos porque éramos os dois muito mandões. Acabei muitas vezes a pensar no que andava ele a fazer, porque nunca mais o tinha visto. Afinal morava a três ruas de mim e andava a tocar santoor, que é uma espécie de dulcimer, um instrumento iraniano, e sabia tudo sobre música clássica persa e indiana. Voltei a aproximar-me e ele tinha um pequeno estúdio em casa, por isso começámos a trabalhar em arranjos. Foi aí que comecei a aperceber-me que poderia haver um novo disco de Clientele, mas com uma nova abordagem.

“Acho que a beleza pode ser mais do que apenas bons sentimentos. A beleza pode trazer consigo alguma apreensão. E a maior parte destas canções, se formos olhar paras letras, não são muito otimistas”

Então este Music For The Age of Miracles nasce, ele próprio, de uma espécie de milagre: o dos reencontros ocasionais.

Completamente. E recomeçar, tocar… eu não sabia para que é que estava a fazê-lo. Só me começou a parecer um disco de Clientele quando o James [Hornsey] e o Mark [Keen] se interessaram em tocar, mesmo sem qualquer garantia que iria haver disco. O Anthony [Harmer] fez alguns arranjos, mas só o facto de o James e Mark terem gostado da ideia já fez com que se tornasse num disco de Clientele.

É mais bonito quando estes trabalhos nascem de uma motivação tão natural, como o acaso.

Acho que é mesmo a única forma de as coisas poderem acontecer. É como jogar os dados. O Paul Kelly, que nos realizou um vídeo recentemente [“Everyone You Meet”], disse algo interessante: a banda preferida dele eram os Beatles porque de cada vez que eles atiravam os dados, saíam-lhes “dois seis”. Encontraram o Brian Epstein, depois encontraram o George Martin, depois o Ringo Starr. Surgiram no momento certo para a música alcançar um público tão vasto; mas também na altura exata em que a tecnologia lhes permitiu fazer música tão diferente e com a liberdade de o fazer. Saíram-lhes sempre os “dois seis” e acho que essa é a única forma de olhar para a música. Às vezes fazemos más canções noutras vezes fazemos boa música. É completamente tudo ao acaso.

A tua vida enquanto músico e compositor tem sido sempre assim: a “atirar dados”?

Depende… acho que as bandas maiores, que trabalham com grandes editoras, têm gente que lhes devem dizer que tens trabalhar com esta ou com aquela pessoa, neste ou naquele estúdio. Mas nós sempre estivemos num nível muito mais abaixo, por isso se encontrarmos um estúdio para gravar porque o descobrimos enquanto íamos a passar; ou se dermos de caras com um bom baterista, podemos trabalhar logo com ele… é quase como um sonâmbulo! Toda a carreira dos The Clientele tem sido feita assim.

Chamaram ao disco Music for The Age Of Miracles. Que tempos são esses? Aqueles em que vivemos ou um sonho que tens?

Creio que o disco refere-se a coisas contraditórias, porque em Inglaterra, e talvez nos EUA, as pessoas estão a começar a ficar irracionais, a acreditar em pensamentos mágicos. Querem que haja alguém que lhes possa fazer milagres. É também sobre o passado, a idade de ouro da nossa sociedade que já foi destruída, que já desapareceu, mas que as pessoas querem de volta. Para mim é como uma era de milagres, porque há o crescimento de uma irracionalidade realmente assustadora, algo muito feio. Só que ao mesmo tempo este é um disco feito na altura do nascimento do meu filho: eu tocava-lhe alguns acordes ou levava-o em alguns longos passeios — e foi em alguns desses passeios nesses momentos que escrevi algumas coisas. Esse é o lado bonito dessa coisa miraculosa. Dei este título ao disco para combinar uma certa fealdade e uma beleza ao mesmo tempo.

“A forma como ser pai me mudou enquanto músico começou logo com a falta de tempo para o fazer. Durante muito tempo não tive tempo para pensar em música. Depois comecei a ver uma pequena criança a ligar-se à música e aprendi muito ao vê-la”

Mas acreditas que a música traz ao de cima o lado mais bonito?

Acho que a beleza pode ser mais do que apenas bons sentimentos. A beleza pode trazer consigo alguma apreensão. E a maior parte destas canções, se formos olhar paras letras, não são muito otimistas, na verdade. São canções de resistência ou de apreensão perante o futuro. Mas para mim — ou para qualquer artista, na verdade: temos que decidir, a certa altura, que o nosso trabalho já não nos pertence, mas sim às pessoas que o ouvem ou lêem. Já houve quem me tenha dito que quando ouvem a minha música sentem que estou a dizer que vai ficar tudo bem. Que mais posso eu querer, enquanto artista? Isso é algo que me comove muito. Se é esse o efeito que o disco tem, nem que seja numas poucas pessoas, então sim: a fealdade desaparece e torna-se em algo belo.

Acho que é especial ter uma voz bonita e tons aconchegantes a dizerem-nos coisas ao ouvido, mesmo que estejam a contar histórias triste ou feias. Alasdair, e como é cantar estes temas ao vivo?

Há uns tempos tocámos o disco ao vivo, de uma ponta à outra, e tocámos com um violoncelista, um pianista e um tocador de dulcimer. E aí conseguimos captar o espírito dos arranjos. Depois fizemos alguns concertos pelos EUA, onde tocámos apenas enquanto trio, sem os arranjos. E pensei mesmo que soa ainda melhor sem os arranjos, porque as canções vêm ao de cima. Elas foram escritas de uma forma económica e despida e uma forma de apresentá-las ao vivo é como se fosse num concerto tardio num clube de jazz (risos). E funciona muito bem, gosto muito.

“Os nossos primeiros três discos, mesmo com falhas, têm uma pureza de expressão em que não interessa se ouves ou não, mas tem que ser dito. E acho que é importante que ainda exista isso nos dias de hoje quando se faz um disco, porque já há tantos álbuns, já há tantos livros… A forma mais legítima é fazeres arte porque sentes que tens mesmo que a fazer”

Nestes sete anos também foste pai. Como é que a chegada de um filho mudou a forma de abordares as canções e a escrita?

A forma como ser pai me mudou enquanto músico começou logo com a falta de tempo para o fazer. Durante muito tempo não tive tempo para pensar em música. Depois comecei a ver uma pequena criança a ligar-se à música e aprendi muito ao vê-la: e é algo muito otimista e lindo ver uma pequena pessoa a responder à música… os bebés adoram música, são muito opinativos! O meu filho adora o Robert Forster — dos The Go-Betweens — e adora os Beatles… é como aprender a amar música de novo. E quando se esteve ou se está numa banda há muito tempo, com os altos e baixos, há anos em que corre tudo bem e não precisas de trabalhar, mas noutros é mais difícil e tens de encontrar um trabalho durante o dia, ao ponto de te desgastares com a música e ficares incomodado. Nesse aspeto, para mim, o meu filho foi como um renascimento.

Que idade tem ele?

Ele tem quase três anos.

No início da nossa conversa disseste que sentiste que já não tinhas nada de importante para dizer enquanto The Clientele, até porque já tinhas gravado discos. Achas que é importante as pessoas irem ouvir aquilo que fizeram no passado? São discos que ainda te orgulham?

Acho que os três primeiros discos, Suburban Light (2000), Violet Hour (2003) e Strange Geometry (2005): eu senti mesmo que tinha de fazê-los. Era uma compulsão estranha. Não havia outra hipótese senão fazer esses discos. Depois disso, em God Save The Clientele e Bonfires on The Heath já foi mais “sim, vamos continuar mais um bocadinho porque é divertido”. Acho que são discos com música muito bonita e sofisticada, e há muita gente que gosta deles, mas a banda estava já toda meio desligada. Esta é a minha opinião: os nossos primeiros três discos, mesmo com falhas, têm uma pureza de expressão em que não interessa se ouves ou não, mas tem que ser dito. E acho que é importante que ainda exista isso nos dias de hoje quando se faz um disco, porque já há tantos álbuns, já há tantos livros… já está toda a gente cansada de tudo, porque já foi tudo dito. A forma mais legítima é fazeres arte porque sentes que tens mesmo que a fazer. Dito isto: acho que toda a gente devia comprar todos os seis discos — ou comprar mesmo todos aqueles que existem dos The Clientele (risos).

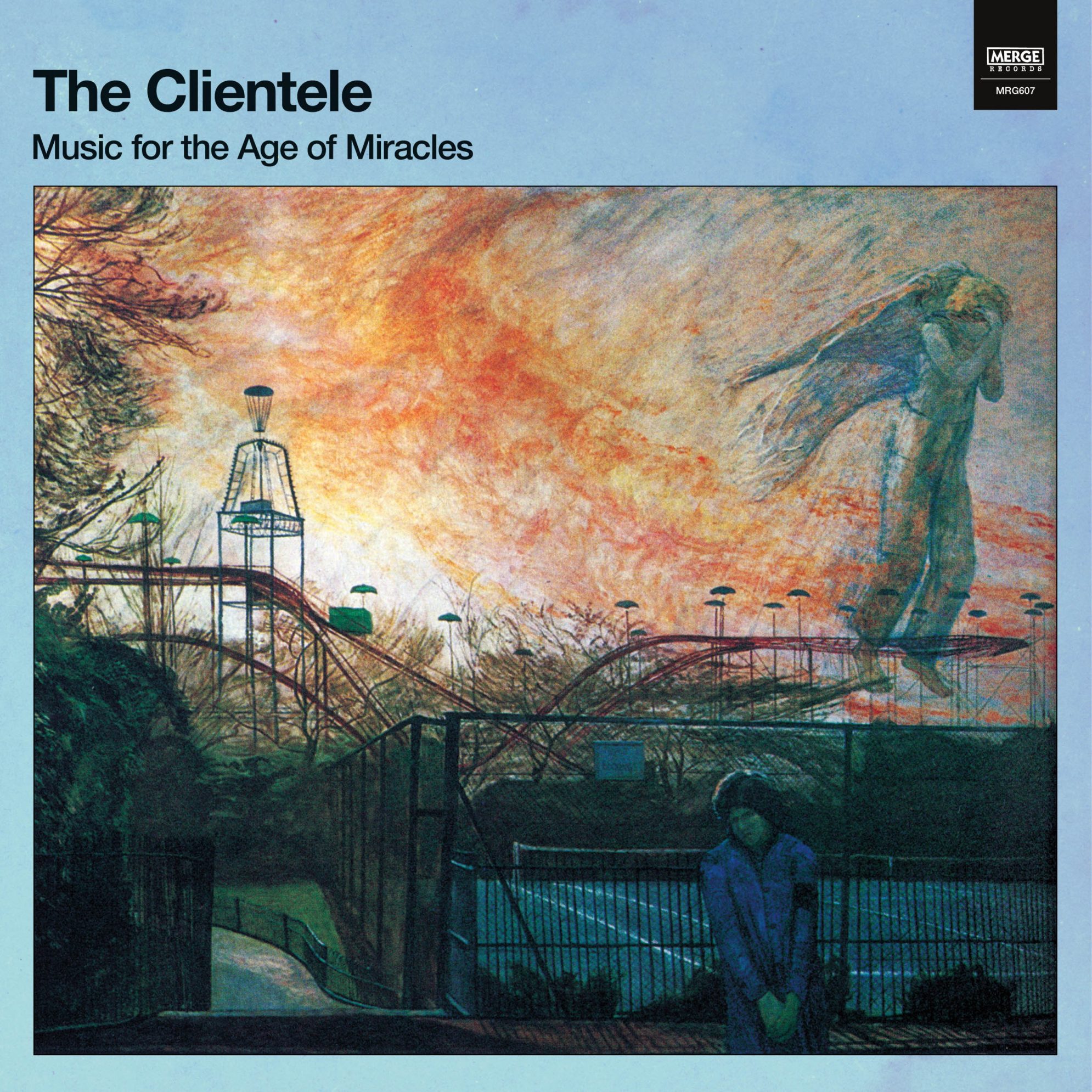

Antes de terminar gostava de saber um pouco mais sobre a belíssima capa deste Music for The Age of Miracles. O que é que vemos nesta pintura?

É de um artista chamado Carel Weight. Ele pintou entre a década de 1940 e 1970 — e ainda fez algumas coisas em 80. Era foi professor e deu aulas, por exemplo, a Peter Blake — que fez a capa do disco dos Beatles Sgt. Pepper’s… — e a mais algumas pessoas. Confesso que não sei muito sobre o artista… tenho um amigo que trabalha numa livraria no Norte da Inglaterra que sempre que encontra um livro que acha que eu vou gostar, envia-mo. Um dia recebi o livro das pinturas do Carel Weight e quando o abri naquela página, onde estava este quadro especificamente, senti que ele tinha capturado Londres em novembro. Achei que era simplesmente maravilhoso. Merecia ser apreciado enquanto pintura, muito mais do que capa de álbum. Vi que o título era The Battersea Park Tragedy: é um acontecimento pouco conhecido que se deu numa pequena feira popular, neste parque de Battersea, em Londres, nos anos 1970, em que um dos carroceis descarrilou e morreu muita gente. Na pintura vê-se uma espécie de anjo, ou um fantasma; e vê-se alguém também alguém com ar de pesar num belo dia de novembro. E pareceu-me que encaixava na perfeição na música que estávamos a fazer. Então senti que tinha de pedir ao espólio do artista, por favor, para me deixarem usar a pintura na capa do disco: “Aqui estão as letras, aqui está aquilo que defendemos…” e tivemos muita sorte por terem autorizado.

O trabalho dele — e esta pintura em particular — também inspiraram a tua escrita? Há alguma canção que fale diretamente para esta capa?

As pinturas do Carel Weight expõem um certo realismo mágico. Há leões e tigres a correr pelas ruas de Londres. Isso talvez tenha inspirado o sentido do disco, porque muitas das palavras são sobre deuses gregos a voltar às ruas de Londres, apesar de, se calhar, terem estado sempre nas sombras sem terem ido embora. E esse tipo de sentimento alucinatório, sem dúvida que foi uma influência nas palavras. Já a luz nessa pintura, The Battersea Park Tragedy, foi algo que não consegui esquecer: a luz em novembro, em Londres. Tinha que a ter na música.

“Adorávamos [ir a Portugal]! Estamos a planear ir a Espanha e talvez Portugal em abril. Eu tenho muitas saudades de Portugal: adoro o Porto e adoro Lisboa. Quero muito voltar, por isso vou trabalhar nisso”

Alasdair, há planos para vires a Portugal em breve com estas músicas?

Adorávamos! Estamos a planear ir a Espanha e talvez Portugal em abril. Eu tenho muitas saudades de Portugal: adoro o Porto e adoro Lisboa. Quero muito voltar, por isso vou trabalhar nisso.

Entrevista: Bruno Martins