“O domingo à tarde é quando a vida não acontece”

Domingo, sempre que possível, é dia de almoço farto, de cozido à portuguesa e uma garrafa de vinho dividida com os pais. Arroz doce à sobremesa e levantar da mesa a custo, sobretudo se ficamos na cadeira mais perto da parede. Suspira-se de satisfação. Levantamo-nos de um lado e vamos sentar-nos no sofá. “Vamos ao café?” Vamos, claro. Uma bica vai ajudar a digerir toda a fartura. Limpa-se a boca ao papel de fraca qualidade vindo daqueles porta-guardanapos em formato de pêra ou autocarro estacionado em cima de uma mesa bamboleante e já está. Encostamo-nos à ombreira da porta a acender um cigarro. Não pode ser lá dentro, porque a lei não deixa. E a pança está cheia, não nos apetece ir para o sol. O melhor é ficar já aqui.

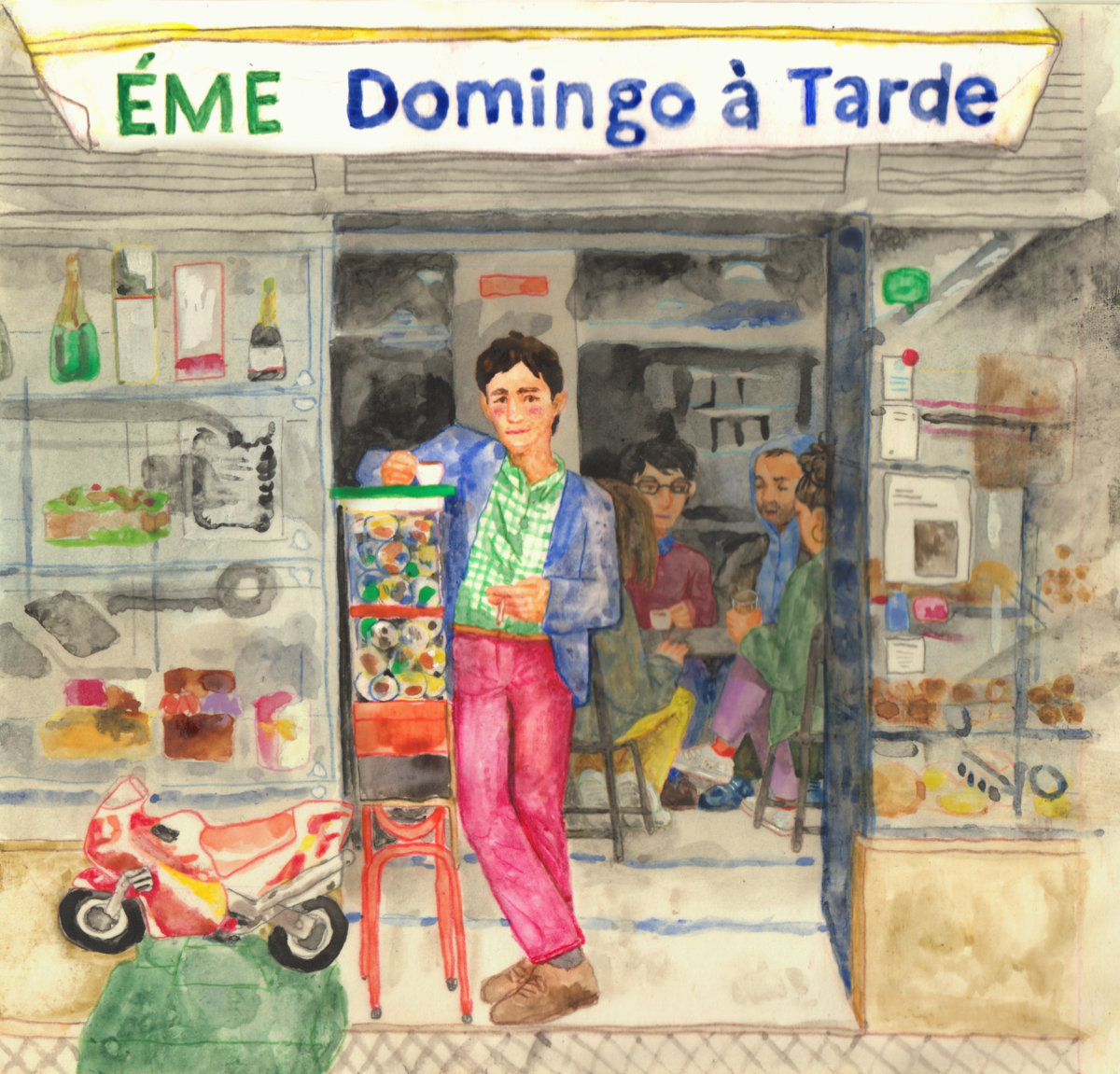

Fico com a sensação de que foi depois disto que João Marcelo se deixou pintar por Mariana Pita para a capa do seu novo disco, Domingo à Tarde. “É o tempo que as pessoas têm para refletir sobre a semana. É quando a vida não acontece”, diz Éme. É também uma homenagem a Adélia Garcia, a cantadeira que impressionou o jovem músico com a cantiga “Muito Chorei Eu No Domingo à Tarde”, filmada para o site A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria.

Éme deixou-se seduzir pela forma mais tradicional da música portuguesa, e depois de Último Siso regressa com um disco inspirado por assumidas recentes descobertas. Assume que não cresceu a ouvir Sérgio Godinho nem José Mário Branco. Muito menos GAC ou José Afonso. Quando os descobriu, “há três ou quatro anos”, ficou encantado. O lado cru da canção tradicional portuguesa conquistou Éme em definitivo, que se torna num escritor de canções dos dias de hoje, uma voz urbana. “Eu sempre quis fazer foi música que tenha vida, parecida com uma vida.”

O teu disco anterior chamou-se Último Siso. Era um nome que parecia indicar a tua passagem para a idade adulta. Como é que é o Éme adulto?

Epá, é um Éme muita pobre (risos). Os títulos dos discos surgem quase sempre como uma piada: estava, literalmente, a nascer-me o último dente do siso quando estava a acabar de gravar o disco. É sempre a última coisa em que penso, tal como na faculdade se fazia um paper e no fim fazia-se a planificação toda, depois redigia-se o texto e no fim dava-se o título.

Mas ficaste com a sensação que tinha havido uma mudança na tua vida musical e que começou a notar-se, sobretudo, naquele disco?

Sim, mas eu sempre fui sendo atento às coisas que as pessoas me iam dizendo. Havia uma pessoa que vinha a todos os meus concertos e dizia que aquelas músicas eram todas sobre dores de crescimento. E eu nem fiz um álbum conceptual sobre entrar na idade adulta. O propósito principal foi sempre tentar inventar uma espécie de língua que fosse uma forma própria e que acrescentasse alguma coisa àquilo que foi sendo trabalhado por outros artistas. Eu sempre quis caminhar em frente, nunca quis fazer uma coisa que já existisse e houvesse. Para mim a forma mais óbvia de fazer isso passava por falar de coisas que eu dominasse bem com uma linguagem que também dominasse.

“Apetece-me fazer uma coisa a sério, que seja viva, forte, que tenha emoções e momentos em que se cause aversão… uma coisa como a vida, mais ou menos”

Já encontraste a tua língua?

Isso é difícil de dizer. Mas acho que estou ficando cada vez mais próximo, mas nunca é um trabalho acabado — espero eu, porque, caso contrário, às tantas, se sentir que a coisas está muito pronta também desisto… ou então fico como aqueles artistas que a malta olha e diz: “O gajo em jovem era tão bom e agora é tão desleixado…”. Se calhar são artistas que acabaram por sentir que já tinham conseguido aquilo que queriam, não é? Até agora, no processo de criação dos meus discos, faço sempre quase tudo em rutura, sempre tudo diferente do anterior, à procura de formas novas de fazer as coisas.

Queres dar-nos exemplos?

Eu fiz o Gancia, entretanto esqueci-me de tudo e parti do zero com o Último Siso. Depois, passado um ano, com concertos pelo meio, dei por mim a pensar: “Como é que fiz um álbum? Tenho que começar a pensar em fazer outro”, mas já me tinha esquecido de tudo. Não é de propósito, mas acabo sempre por me esquecer como se faz e tenho que voltar sempre ao início. É nessa rutura de que falo, porque não sei, literalmente, como é que se fazem as coisas. É sempre um bocado andar na corda bamba, mas tenho muita ajuda dos meus colegas de banda e de editora [Cafetra], que são os meus amigos, e do produtor que é o B [Fachada] e uma das pessoas chegadas.

O B Fachada volta a ter um papel importante neste Domingo à Tarde, não é? É produtor, mas também amigo e conselheiro.

Completamente. Há sempre aquelas situações em que lhe pergunto o que é que ele acha disto ou daquilo. E ele pergunta: “Porque é que fizeste isto?” E eu respondo: “Não sei… Vou repensar”.

Mais como um convite à reflexão, é isso?

Sempre. Está sempre a convidar à reflexão. É a cena dele. Parece que tem a cabeça sempre a mil à hora e eu não: tenho sempre a cabeça em modo relax. É uma ajuda espetacular.

Sempre tiveste esse desejo de esquecer tudo e aprender coisas novas? Lembro-me de, n’Os Passos em Volta, sentir que tinham um atrevimento gigante. Eram garotos, mas parecia que já sabiam tudo da vida. Era uma atitude própria da idade?

É diferente…

Nessa altura ainda não te tinha nascido o último siso…

Ainda não. Aí há a ideia de uma banda que é também um grupo. Foram os anos, para mim, de maior aprendizagem, na medida em que eu nem sequer sabia tocar guitarra, fazer música… os Passos Em Volta duraram muito tempo, embora publicamente tivessem durado pouco, mas foi um processo enorme de aprendizagem interna. Aprendíamos bué uns com os outros, eu com a Maria, com o [João] Dória, que era o guitarrista, com o Sar [Pedro Saraiva] que conhecia tudo o que era música indie, tudo tudo. De repente a Júlia inscreveu-se na escola de jazz e já nada do que sabíamos era verdade… e ao mesmo tempo estávamos sempre completamente nas tintas. Ninguém gostava de nós: andávamos na escola secundária, os nossos amigos todos com bandas… audíveis, normais, e nós tínhamos a banda mais marada das escolas! Toda a gente nos tratava como maluquinhos e nós começámos a pensar que se calhar até éramos (risos).

Esse período d’Os Passos Em Volta deu-te o atrevimento para hoje poderes escrever canções e subir a um palco?

Sim, claro. E no fundo há muito daquilo, desse período, que se mantém: no fundo nós fazemos para nós e para as pessoas de quem gostamos. E não me apetece fazer uma coisa bonitinha só para ser bonitinha, para dizer que é normal. Isso para mim não tem interesse. Ainda assim, dentro do meu grupo de amigos — e da malta da Cafetra — sou o gajo que tem mais tendência para normalizar, para tentar puxar por um lado mais clássico. Mas ao mesmo tempo, dentro de mim próprio tudo me diz: “não vás por aí que vai ser uma seca de ouvir, vai ser uma seca para tocar…”

Como é que convives esses dois mundos em confronto?

Com muita ajuda (risos). E com algum trabalho. Há que censurar algumas coisas, puxar por outras. Também não sou parvo nenhum. Apetece-me fazer uma coisa a sério, que seja viva, forte, que tenha emoções e momentos em que se cause aversão… uma coisa como a vida, mais ou menos. Uma coisa mais ou menos complexa.

Foi por isso que neste Domingo à Tarde te aproximaste de uma fórmula um bocadinho mais declarada daquilo que é a canção popular portuguesa?

Talvez. Eu não sou o tipo de pessoa que tenha crescido a ouvir o Zeca Afonso, o Sérgio Godinho ou o Fausto.

“Não me apetece fazer uma coisa bonitinha só para dizer que é normal. Ainda assim, dentro do meu grupo de amigos — e da malta da Cafetra — sou o gajo que tem mais tendência para normalizar, para tentar puxar por um lado mais clássico”

Estás a descobri-los agora?

Fui descobrindo aos poucos, à medida que fui fazendo música. Não ouvi aquilo na inocência de que aquilo era tudo bom. Fui descobrindo por filtros, por pessoas que mostravam aquela música que era mesmo boa, ou aquele álbum que era espetacular. Mas eu não sou acrítico em relação a essa música: não tenho uma ideia de que aquilo é tudo bom porque é tudo nosso, porque tinha uns ideais tão bonitos… eu comecei a ouvir isto nos últimos três ou quatro anos.

Em criança, muitas vezes, dizia-se que aquilo era uma seca, que não era fixe suficiente. Tu passaste por cima dessa fase.

Nunca achei isso. Quando o Tiago Pereira lançou o site d’A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria, isso, para mim, é que já era a cena: os velhos todos desafinados, muita bonito, as músicas lindas, a mandar larachas, a rir, a dizer palavrões… aí é que pensei: “isto realmente é uma música que para mim tem bastante interesse.” Mas eu sempre fui aficionado da música folk, mesmo desde os tempos d’Os Passos Em Volta. A partir do momento em que passei dos Clash para o Woody Guthrie, aos meus 14 anos. E comecei a pensar, cada vez mais nisso: que gostava de inventar uma música folk.

É o que começas a fazer neste Domingo à Tarde: inventar uma música folk?

Não sei se é o que faço, mas é uma coisa que já me passou pela cabeça algumas vezes.

Apesar do teu apercebimento e interesse pelo lado mais tradicional da música portuguesa, este disco vem também com um peso de urbanidade e de atualidade. São histórias tuas na da cidade dos dias de hoje.

Sim, claro. Longe de mim ser um etnógrafo… eu sempre quis fazer música que tenha vida, e que seja parecida com uma vida. Esta ideia de ser um domingo à tarde é o tempo que as pessoas têm para refletir sobre a semana. Parece que o domingo à tarde é quando a vida não acontece. Além de ser uma homenagem à Adélia [Garcia, cantadeira, que cantava “Muito Chorei Eu No Domingo à Tarde“], a ideia do domingo à tarde é muito a ideia de quando a vida não está propriamente a acontecer. Vamos pensar como vai acontecer a seguir, como aconteceu antes.

Se fosse um disco da Adélia Garcia provavelmente a capa do disco seria ela em frente a um campo de flores…

… ou em frente à casa dela. Eu nunca conheci a Adélia, mas segundo o que me dizem ela nunca saiu dali, de Caçarelhos.

Tu apareces pintado — numa capa lindíssima — à porta de um café.

É um café. Para mim é uma mistura de vários cafés… o tema “Tédio”, por exemplo, passa-se no Valbom, um café nas Avenidas Novas. É um desses cafés com muitos espelhos, com ar de ter tido luz no letreiro em tempos e que hoje já não tem… não era para ser nenhum café em específico, daí que a Mariana Pita, a Moxila, tenha desenhado não o nome do café, mas o título do disco.

No tema “Puxa a Patinha” cantas: “tristes, mas urbanos. Somos Tugas de verdade”. É como se tivesses a falar do destino, do fadário português, de xaile às costas.

O fado é uma coisa que me interessa pelo simples facto de ser uma espécie de música folk. Não sou uma pessoa que ouça muito fado, mas acho interessante ser uma música folk e urbana, que é uma coisa à americana. Acho piada ao fado por essas coisas, e algumas coisas mais “fadísticas” podem viver dentro deste trabalho. Mas no fundo é uma análise super egocêntrica, que é tudo o que me interessa: ser folk e ser da minha urbe — Lisboa. É uma música que consigo perceber bem, mesmo sem ouvir muito. Eu não cresci numa família que fosse muito apegada à música portuguesa…

“Eu não sou o tipo de pessoa que tenha crescido a ouvir o Zeca Afonso, o Sérgio Godinho ou o Fausto. Fui descobrindo aos poucos, à medida que fui fazendo música. Não ouvi aquilo na inocência de que aquilo era tudo bom. Mas eu não sou acrítico em relação a essa música: não tenho uma ideia de que aquilo é tudo bom”

O que é que se ouvia lá em casa?

Brasileirada e alguns fenómenos indies da altura… Cat Power…

Tens irmãos mais velhos?

Não. Mas a minha mãe é jovem, dentro do que seria expectável para uma pessoa de 25 anos. Ouviu-se muito Chico, Caetano…

Como é que foste parar à música?

Um bocado ao calhas. Sempre gostei de escrever, desde miúdo. Depois conheci a malta da Cafetra e comecei a tocar. Eles ensinaram-me.

Das coisas mais bonitas deste Domingo à Tarde está nas tuas palavras, nos retratos que pintas e nas histórias que contas. O que é que a escrita hoje significa para ti?

Significa sempre muito. Não sacralizo as palavras, mas são cada vez mais importante para mim.

“Não sacralizo as palavras, mas são cada vez mais importante para mim. Eu não isolo a escrita da música. Está tudo ligado: quero que as palavras sejam tão únicas como as melodias que as albergam, tal como uma pessoa fala com o timbre que tem”

É por aí que te estás a afirmar?

Eu não isolo a escrita da música. Não faço uma coisa primeiro do que outra. Há algumas coisas que vêm ao mesmo tempo. As minhas melodias não se desligam, propriamente das minhas palavras. Eu não estou ali a redigir um poema para depois escrever uma canção; ou a fazer uma canção para lhe escrever um poema por cima. Está tudo ligado: quero que as palavras sejam tão únicas como as melodias que as albergam, tal como uma pessoa fala com o timbre que tem.

Estás mais irónico neste disco?

Se sim, é porque eu também me tornei mais irónico.

Também mais crítico?

Sim, mas ao mesmo tempo tornei-me mais aberto. O que consegui foi pôr mais de mim — mais de uma pessoa — nas músicas. Consegui dar-lhes mais significado: e para algumas pessoas isso pode ser irónico. Já ouvi pessoas a dizer que gostam muito da primeira música do disco [“Sem Roupa”] porque era a gozar com o [António] Zambujo. E eu fiquei: “Epá, é engraçado, mas eu não fiz aquilo para gozar com ninguém. É uma música que eu compus para ser aquela música!”

Quando falava na ironia e na crítica falava mesmo das experiências sociais que a tua geração tem passado nos últimos anos. Por exemplo: o sentir que vivemos em cidades onde se exige muito para se poder viver por cá.

Epá, eu tenho uma experiência particular. Eu nasci e cresci em Lisboa e para mim nunca foi um entusiasmo estar por aqui. É para mim aquilo que era Caçarelhos para a Adélia! Também não saí assim tanto de Lisboa, a não ser nos últimos tempos para tocar. A estranheza, para mim, é chegar a uma idade e dizerem. “olha, meu desculpa aí, mas se calhar vais ter de bazar.” Eu não me importo e vivo isso com algum entusiasmo, porque ponho-me a pensar para onde é que poderei ir, onde a renda seja porreira e que também seja um sítio agradável. Não vivo com a maior das angústias, mas para muita gente o momento dessa perceção é uma coisa algo estranha. Agora é que me bateu: “um centro de uma cidade, nos outros sítios do mundo, é caro. Aqui também está a ficar. Se calhar temos que bazar… olha, que seja. Talvez possamos voltar daqui a uns anos.”

Entrevista: Bruno Martins